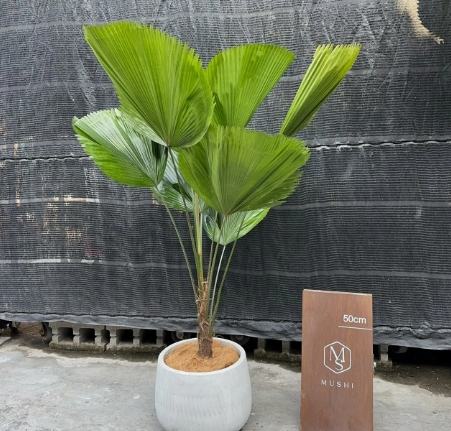

圓葉刺軸櫚:熱帶植物養護指南與疑難解答

生物百科那天在花市角落遇見它,第一眼就被那股濃濃的南洋風情勾走了魂。大大的、圓圓的葉片,綠得發亮,葉柄上還帶著那種有點兇悍的尖刺,一副生人勿近的樣子,卻又漂亮得讓人挪不開眼。這就是我第一次認識圓葉刺軸櫚(Licuala grandis)。當下什麼也沒多想,就抱著一盆回家了,完全沒想到這個決定,開啟了我與這株熱帶美人既甜蜜又帶點棘手的相處時光。它真的不是那種隨便養就能活的植物,但那份獨特的美,讓所有付出都值得。今天就來聊聊我這些年摸爬滾打,關於照顧圓葉刺軸櫚的那些事兒吧。

目錄

🌿 品種分類:認識這個熱帶嬌客的家族

講到棕櫚科,大家腦中浮現的可能是海邊高大的椰子樹,或是庭園裡優雅的蒲葵。圓葉刺軸櫚呢,它算是棕櫚大家族裡比較特別的一支——刺軸櫚屬(Licuala)的成員。這個屬的植物大多有個共同點:葉子形狀比較特別,而且通常生長在溫暖潮濕的森林底層,喜歡半遮蔭的環境。雖然我們最常在花市看到的就是標準的圓葉刺軸櫚(Licuala grandis),它那標誌性的大圓葉幾乎成了招牌,但在仔細尋找下,臺灣還是有機會接觸到一些近親或特定選育出的型別:

| 臺灣常見圓葉刺軸櫚品種/型別比較表 | |||

|---|---|---|---|

| 品種/型別名稱 | 葉片特徵 | 生長速度 | 環境適應性 |

| 標準圓葉刺軸櫚 (Licuala grandis) | 經典大圓葉,直徑可達60-90公分,葉緣光滑或有細微波浪 | 中等偏慢 | 需高濕度、怕強光直射、非常怕冷 |

| 錦葉圓葉刺軸櫚 | 綠色葉面上帶有黃色或乳白色條紋或斑塊,觀賞價值更高 | 比標準型更慢 | 對濕度、光照要求更嚴苛,抗性稍弱 |

| 小圓葉刺軸櫚 | 葉片尺寸明顯較小,通常直徑在30公分左右,更顯精緻 | 相對標準型稍快 | 室內空間適應性較佳,濕度要求稍低 |

| 寬褶圓葉刺軸櫚 | 葉片摺皺更深、更明顯,立體感更強,視覺效果獨特 | 與標準型相近 | 需求與標準型類似 |

* 標準圓葉刺軸櫚 (Licuala grandis): 花市最常見的就是它!那又大又圓、像把大扇子(有時更像個大圓盤)的葉子太有辨識度了。新葉剛展開時軟軟的,慢慢才會變硬挺,顏色也從嫩綠轉成深綠。

- 錦葉圓葉刺軸櫚: 這個算是我的夢幻逸品!可惜在臺灣不太常見,價格也讓人咋舌。它的綠葉子上會有黃色或乳白色的條紋、斑塊,超級美,但聽說比普通的更難照顧,對環境變化更敏感。我還在努力尋找和攢錢中。🤩

- 小圓葉刺軸櫚? 有時候會聽到花友這樣稱呼某些植株。我得說,這通常不是一個正式品種。比較可能的情況是:要嘛是年紀還小的幼苗,葉子當然小;不然就是環境光照不夠(像我剛開始放錯位置那樣),它長不大;或者是賣家刻意挑選長得比較慢、葉片天生小一點的個體來繁殖。別被名字迷惑了,好好看它的葉型特徵最準。

說真的,在臺灣居家環境下,能把標準的圓葉刺軸櫚養得健康漂亮,葉片又大又圓,就已經是件很有成就感的事了。那些特殊品種,先欣賞就好(苦笑)。

🌿 形態特徵:令人過目不忘的熱帶印記

圓葉刺軸櫚的魅力,九成都來自它那獨一無二的葉子。每次有朋友來家裡,第一眼看到它,幾乎都會發出驚呼:「哇!這葉子也太特別了吧!」 它確實是那種自帶聚光燈的植物。

- 葉片:絕對的主角!

- 形狀: 這是最無可替代的特徵!整片葉子接近完美的巨大圓形或寬橢圓形,不像一般棕櫚是羽狀分裂的。一片成熟健康的大葉子,直徑輕輕鬆鬆就能超過60公分,甚至逼近90公分,氣勢十足!它也不是完全平整的,仔細看葉面上有從基部放射出去的深刻摺皺(褶襞),增加了立體感。

- 質感與光澤: 葉片本身厚實、革質,摸起來硬硬的。最迷人的是那種深綠色配上蠟質的光澤,尤其在散射光下,真的會發亮!新長出來的葉子(新抽的葉)則是柔軟的、顏色比較淺,像個害羞的小孩,需要時間慢慢成熟變硬變深綠。剛開始養時,我很擔心新葉這麼軟會不會受傷,後來發現它自己會變強壯,不用太緊張。

- 葉柄:美麗背後的防衛

- 別被葉子的溫柔外表騙了!支撐著這片美麗大葉子的葉柄,可是暗藏「殺機」。葉柄通常不長,上面密密麻麻地布滿了細小但很銳利的黑色或深褐色尖刺。這些刺可不是裝飾品,是真的會扎人的‼️ 我剛開始換盆、修剪時就被扎過好幾次,痛啊!現在學乖了,一定戴厚手套操作(加粗強調:厚手套真的很重要!)。

- 株型:優雅的單幹秀

- 圓葉刺軸櫚不像有些棕櫚會從基部長出很多分枝(叢生型)。它就是老老實實的一根主幹,慢慢地、筆直地向上生長。幼株時期,莖幹可能被老葉的基部(葉鞘)包裹著,看起來不太明顯。等植株變老了,下層葉子掉落,才會逐漸露出光滑、環紋明顯的單一莖幹,形成標準的「棕櫚樹」樣子。不過在居家盆栽環境下,要養到明顯看出主幹,需要非常長的時間和耐心(還有空間)。

- 整體氣質: 濃濃的熱帶叢林風情,優雅中帶著一絲原始的野性(那些刺就是證明)。一棵狀態好的圓葉刺軸櫚擺在那裡,整個空間的氛圍都會變得不一樣。

🌿 生長習性:摸透它的熱帶靈魂脾氣

想把圓葉刺軸櫚養好,就得先了解它骨子裡是個怎樣的「人」。它來自熱帶雨林底層,那個環境給它烙下了深刻的印記:

- 溫度:超級怕冷的嬌客!

- 這點我付出過慘痛代價‼️ 記得有一年冬天,氣象預報說寒流來,大概會降到12、13度吧。我想說放陽臺應該還好,以前有些植物也撐過去了。結果...😭 才一個晚上,葉片就出現大片難看的褐色斑塊,邊緣焦枯,整株看起來奄奄一息。

- 血淚教訓:圓葉刺軸櫚絕對、絕對、絕對(重要的事說三遍❣️)不能讓它低於15度!長時間低於18度它就開始不舒服,生長停滯。理想溫度是穩定的22°C到32°C之間。所以秋冬交接,溫度開始波動時,就要密切注意,該進室內就別猶豫!我現在都把它當「溫度計」,看到它狀態不好,就知道該開暖氣或移位置了。

- 光照:溫柔的散射光是摯愛

- 原生在雨林底層,意味著它習慣的是穿過高大樹冠灑落下來的「濾過光」,而不是熱帶海灘那種毒辣的大太陽。強烈的直射光(尤其是夏日正午的陽光)打在它珍貴的大葉片上,鐵定是悲劇——灼傷、黃化、焦邊,樣樣都來。

- 最適合它的位置是:明亮的散射光環境。像是朝東的窗邊(能享受溫和的晨光)、朝北的明亮窗邊、或者離朝南/西窗有一段距離(避免直射光)、或者有遮光網/窗紗過濾的陽臺。我家是放在落地窗邊的角落,有紗簾擋著,光線明亮又柔和。

- ❌ 陰暗的角落絕對不行!光線太弱,它會「徒長」:新葉又細又長(柄拉得很長)、葉片變小變薄、顏色暗淡無光澤,整株看起來病懨懨的,抵抗力也變差。

- 濕度:渴求雨林般的水汽

- 這是另一個關鍵挑戰!臺灣夏天濕度夠高(雖然悶熱),但冬天或開空調/暖氣時,室內濕度常常掉到50%以下,這對圓葉刺軸櫚來說太乾燥了。它喜歡的空氣相對濕度是70%以上。

- 濕度不足的警訊:葉尖或葉緣開始出現難看的乾枯焦褐。嚴重的話,整片葉子都會失去活力。

- 我的保濕對策:

- 加濕器: 冬天必備!放在植株附近開著,效果最直接穩定。

- 淺水盤+礫石: 在盆底墊個大盤子,裡面鋪滿小石頭或陶粒,加水(水位不要高過石頭表面),把花盆墊在上面。水分蒸發能提高區域性濕度。

- 群植: 把幾盆喜歡高濕的植物放在一起,它們蒸散的水分能互相幫忙,形成小氣候。

- 遠離風口: 冷氣出風口、暖氣旁邊、強風的走廊邊,這些地方濕度流失超快,要避開。

- 噴霧?效果太短暫,而且如果葉心積水不通風,反而可能誘發病害。我現在不常噴了,除非是極端乾燥天的臨時補救。

- 生長速度:耐心是必備美德

- 別期望它像綠蘿或黃金葛那樣幾個月就爬滿牆。圓葉刺軸櫚的生長速度在棕櫚裡也算慢的(特別是跟在臺灣長得飛快的黃椰子之類比)。環境好(夠暖夠濕夠亮),一年可能順利長出2-4片新葉,已經算不錯了。有時候遇到不適應(像換環境、溫度波動),它可能「罷工」好幾個月不動彈。要有心理準備,養它是場長期的陪伴。

🌿 栽培技術:綠手指的實戰心得大公開

摸清了這位熱帶美人喜歡什麼、討厭什麼,接下來就是實打實的日常照顧了。這部分累積的經驗(和教訓)最多:

- 介質選擇:疏鬆透氣是王道!

- 盆栽植物,根系的環境就是命脈。圓葉刺軸櫚最怕什麼?悶根爛根!想想它的老家雨林,雖然潮濕,但落葉堆積的土壤是充滿空隙、排水超快的。

- 我的配土方案(很簡單):

- 優質泥炭土或椰糠塊(提供保水性和有機質) – 佔約40%。

- 粗顆粒珍珠岩或粗河沙(增加排水透氣性,防止板結) – 佔約40%。

- 樹皮顆粒(中小尺寸,維持結構、透氣) – 佔約20%。

- 盆底我一定會鋪一層厚厚的陶粒或發泡煉石當作排水層。

- 🙅♀️ 千萬別用黏重的園土或太細緻、容易板結的培養土!澆水後水排不掉,根系窒息,爛根等著你。

- 澆水:乾濕迴圈的藝術

- 這是僅次於溫度和濕度,最容易出問題的環節!總原則:見乾見濕,澆則澆透。

- 怎麼判斷「乾」?

- 最可靠:手指戳入法。 手指插入土裡約一個指節深(2-3公分),如果感覺明顯乾燥、沒有潮氣,就可以澆水了。別懶惰,這招最準!

- 輔助:掂盆重。 澆透水後記住盆子的重量,等感覺盆子變輕很多時,大概就是乾了。需要點經驗。

- 觀察植株狀態: 輕微缺水時,健康的葉片會稍微顯得沒那麼挺立(但還不至於下垂萎蔫),這是澆水的訊號。嚴重缺水葉子會下垂軟塌,這時就傷到它了。

- 澆水方法: 一定要澆到水從盆底排水孔大量流出才叫澆透!讓整個土團都吸飽水。我最討厭那種只澆表面濕一點點的方式,那樣根系根本喝不夠,下面還是乾的。

- 頻率:沒有固定答案! 夏天蒸發快、通風好,可能3-5天就要澆;冬天低溫生長慢、蒸發慢,可能7-10天甚至更久才需要澆一次。一切看你的環境(溫度、濕度、通風、日照)和盆器大小、介質排水速度。所以,回歸本源——勤用手指測試! 別死記日子。

- 水質: 如果能用雨水最好(天然軟水)。自來水最好靜置1-2天讓氯氣揮發再用。水不要太冰。

- 施肥:寧少勿多,薄肥勤施

- 生長慢的植物,對肥料的需求量相對沒那麼大,而且很怕濃肥、生肥燒根。

- 生長季(約4月-10月,視溫度而定):

- 固體緩釋肥: 我習慣在春末(約4、5月)換盆時或直接在土表均勻撒一些顆粒狀的緩釋肥(如魔肥、好康多等)。它們會慢慢釋放養分,比較溫和安全,一次施用效果可以持續幾個月。

- 液態肥: 在生長旺盛期,可以搭配使用。我會選擇氮磷鉀均衡(如N-P-K 20-20-20)或者觀葉植物專用(氮比例稍高)的液態肥或水溶肥。關鍵是濃度要低!我會按照產品說明書的最低濃度再減半使用(例如說明寫1:1000,我就用到1:2000),大約半個月到一個月一次,澆水時順便施下。

- 非生長季(秋冬季): 溫度低於20度或植株明顯停止生長時,絕對停肥! 它吸收不了,肥料堆積在土裡只會傷害根系。

- 換盆:不愛搬家,非必要不折騰

- 因為生長緩慢,根系也相對不算發達型的,圓葉刺軸櫚不需要經常換盆。頻繁換盆對它反而是壓力。

- 換盆時機:

- 盆太小限制生長: 當你發現根系已經密密麻麻地盤繞在盆底排水孔長出來,或者澆水後水幾乎瞬間流光(表示根太多土太少),才需要考慮換大一點點的盆(通常比原盆直徑大5-10公分就夠了,別貪大‼️)。

- 介質老化板結: 用了好幾年,土壤結構變差、澆水不易滲透時,即使盆大小還合適,也該換新土了。

- 換盆季節: 選在溫暖的生長季初期(臺灣大約4-6月),這時植株恢復力最強。

- 操作要點:

- 動作輕柔,盡量減少對根系的傷害,保留護心土(根團中心部分的土)。

- 新盆底部排水孔要暢通,墊好排水層。

- 新土填入時輕輕壓實,確保根系接觸到新土。

- 換完盆澆透水(定根水),放在通風、無直射光的明亮處讓它緩苗恢復,至少一兩週內別施肥。

- 修剪:極簡主義

- 為了維持美觀和衛生(去掉老弱病殘葉),偶爾還是需要修剪:

- 目標: 只修剪完全枯黃、乾枯的老葉,或者受損嚴重、病蟲害嚴重無法恢復的葉片。只要葉片還有綠色部分,即使葉尖有點枯,也盡量保留讓它繼續貢獻光合作用。

- 方法: 用鋒利、乾淨(最好消毒過)的枝剪或園藝剪刀(對付粗壯的葉柄可能需要小鋸子)。從葉柄基部接近主幹的地方剪掉。記得戴厚手套‼️ 小心葉柄上的刺。

- 不要剪生長點! 中心頂芽(棕櫚科植物唯一的生長點)絕對不能傷害,否則植株會死亡。

- 為了維持美觀和衛生(去掉老弱病殘葉),偶爾還是需要修剪:

- 環境通風:不可或缺的隱形要素

- 良好的空氣流通非常重要!悶濕不通風的環境(尤其在高溫高濕的夏季),是各種真菌病害和紅蜘蛛滋生的溫床。

- 我的做法:盡量把它放在室內空氣可以自然流動的地方(但避免冷風/強風直吹)。如果環境比較悶,我會在旁邊放個小風扇開最小檔,輕輕地迴圈空氣。

🐛 常見病害:預防勝於治療的關鍵戰場

再怎麼用心呵護,有時候病蟲害還是難免。對付圓葉刺軸櫚常見的敵人,我的策略是:預防為主,及早發現,精準處理。

- 病害:濕冷環境的噩夢

- 葉斑病(真菌性): 這是我遇到最多次的問題(特別是冬天濕冷或澆水不小心噴濕葉子太久沒乾)。葉片上會出現圓形、橢圓形或不規則形狀的褐色、黑色或灰褐色斑點或斑塊,有時候斑點外圍還有一圈黃暈。嚴重時斑點會擴大、連線,甚至導致葉片枯萎。

- 預防與處理:

- 重中之重:避免葉片長時間積水! 澆水澆土面,別淋濕葉子。特別是晚上澆水更危險(葉片濕著過夜)。通風要好!

- 立即隔離: 發現病葉,盡快剪掉,裝袋密封丟棄(別扔在盆裡)。

- 藥劑防治: 如果早期發現,噴灑廣譜性殺菌劑(如:撲克拉錳、億力等),按照說明稀釋使用,仔細噴灑葉片正反面。連續噴2-3次,間隔約7-10天。

- 改善環境: 加強通風,降低濕度(在不過度乾燥的前提下),增加光照(散射光)。

- 預防與處理:

- 炭疽病(真菌性): 跟葉斑病有點像,但斑點顏色可能偏紅褐色或黑褐色,邊緣可能更明顯,後期斑點中心有時會變乾、破裂或脫落,形成穿孔。

- 預防和處理方式基本同葉斑病。選擇炭疽病效果好的殺菌劑(有些殺菌劑會特別標註對炭疽病有效)。

- 根腐病/基腐病(真菌性/有時伴隨細菌): 這是最危險、也最難搞的!通常由澆水過多、排水不良、介質板結不透氣或低溫潮濕引起。初期可能植株生長停滯、新葉抽不出或變小變畸形、下層老葉不明原因快速黃化枯萎。嚴重時,靠近土面的莖基部會變軟、變黑褐色、甚至腐爛發臭😱,植株突然倒伏死亡。

- 預防是唯一上策! 嚴格做好前面講的:疏鬆透氣的介質、見乾見濕的澆水、良好排水、避免低溫潮濕。

- 搶救(僅限非常早期發現): 立即脫盆檢查根系。剪掉所有發黑腐爛的根(剪到露出健康白色的部分為止)。根系傷口塗抹殺菌劑粉末(如:快得寧)。盆器徹底清洗消毒(或換新盆),全部換新的、乾燥的、疏鬆透氣的介質重新種植。種好後放通風陰涼處,保持介質微潮即可(千萬別再澆透!),祈禱它能熬過來。成功率不高,要有心理準備。

- 葉斑病(真菌性): 這是我遇到最多次的問題(特別是冬天濕冷或澆水不小心噴濕葉子太久沒乾)。葉片上會出現圓形、橢圓形或不規則形狀的褐色、黑色或灰褐色斑點或斑塊,有時候斑點外圍還有一圈黃暈。嚴重時斑點會擴大、連線,甚至導致葉片枯萎。

- 蟲害:悶熱不通風的產物

- 紅蜘蛛(葉蟎): 這是室內觀葉植物,特別是在乾燥、溫暖、不通風環境下的大敵!它們體型極小,肉眼不容易看到。危害症狀:葉片正面出現密集的針尖大小黃白色小點(吸食汁液造成),嚴重時整片葉子呈現灰黃、失去光澤,葉背能看到細小的蜘蛛網和移動的紅色或黃綠色小點(蟲體)。它們繁殖超快!

- 預防與處理:

- 提高濕度: 紅蜘蛛討厭高濕!所以維持空氣濕度 >60% 是很好的預防手段(這也是為什麼養圓葉刺軸櫚需要高濕環境的另一個好處)。

- 物理沖洗: 發現初期,可以用較強的水流(注意別沖壞葉子)仔細沖洗葉片背面(蟲子主要躲在背面),連續幾天操作。

- 噴灑藥劑: 物理方法效果不佳時,使用針對蟎類的殺蟎劑(如:畢芬寧、蟎類專用藥)。紅蜘蛛對一般殺蟲劑有抗藥性,所以一定要選對藥!同樣要連續噴幾次(藥劑說明會寫),重點噴葉背!

- 預防與處理:

- 介殼蟲: 比較少見,但偶爾會發生。主要是白色、褐色或棕色的扁平的、像小貝殼一樣吸附在葉柄、葉背甚至莖幹上。它們吸食汁液,還會分泌黏黏的蜜露,容易誘發煤煙病。

- 處理:

- 人工清除: 數量少時,用棉花棒蘸75%酒精或肥皂水,直接擦掉蟲體。

- 藥劑噴灑: 數量多時,噴灑介殼蟲專用藥(如:大滅松、賽洛寧等),或含有礦物油的藥劑(如:窄域油、夏油),注意覆蓋蟲體。也需要連續處理。

- 處理:

- 粉介殼蟲: 身體覆蓋白色蠟粉,看起來像一團團小棉花,也分泌蜜露。

- 處理方式同介殼蟲。

- 紅蜘蛛(葉蟎): 這是室內觀葉植物,特別是在乾燥、溫暖、不通風環境下的大敵!它們體型極小,肉眼不容易看到。危害症狀:葉片正面出現密集的針尖大小黃白色小點(吸食汁液造成),嚴重時整片葉子呈現灰黃、失去光澤,葉背能看到細小的蜘蛛網和移動的紅色或黃綠色小點(蟲體)。它們繁殖超快!

- 生理性問題(非病蟲害引起):

- 葉尖/葉緣褐化焦枯: 這是最常見的現象之一!原因通常是:

- 空氣濕度太低!

- 澆水不規律,時常過度乾旱後又澆水。

- 盆土鹽分累積過多(長期澆自來水+施肥後未充分淋洗)。

- 土壤過濕導致部分根系受損(功能受損)。

- 肥傷(濃度過高或頻繁)。

- 噴水後葉片未乾,遇到強光灼傷。

- 新葉畸形、開裂或不展開:

- 生長點受損(物理傷害或病蟲害侵襲) – 這很嚴重!

- 根系問題(如根腐、盆土過於板結或長期過濕影響吸收)。

- 極度營養不良或缺素(但盆栽植物更常見是吸收不良)。

- 濕度波動劇烈。

- 低溫傷害。

- 葉片整體黃化:

- 老葉自然代謝黃化(通常從最下層老葉開始,逐漸向上)– 這是正常現象。

- 新葉也黃(失綠): 通常是缺氮(老葉先黃)或缺鐵(新葉先黃),但也可能是根系問題(爛根)導致營養無法吸收,或者光照過強。要綜合判斷。

- 澆水過多(長期濕澇)導致根系缺氧、爛根,葉片也會發黃萎蔫。

- 葉尖/葉緣褐化焦枯: 這是最常見的現象之一!原因通常是:

面對這些問題,我的心得是:仔細觀察症狀 → 回想最近的管理是否有疏失(澆水、環境變化)→ 檢查盆土濕度、根系(必要時脫盆)→ 針對最可能的原因進行調整(環境、水分)→ 必要時才謹慎對症下藥(病蟲害)。 慌亂下猛藥往往適得其反。

❓ Q&A:花友最常問我的三個問題

-

問:我的圓葉刺軸櫚葉子一直下垂軟軟的,是缺水嗎?怎麼辦?

答: 葉子下垂軟塌,缺水(澆水不足或澆半截水根系沒喝夠)確實是最常見的原因!趕快檢查盆土是不是乾透了。如果是,就徹底澆透(盆底大量流水)。但還有其他可能:盆土過濕悶根爛根了(根系壞死無法吸水)、溫度太低(凍傷)、光照極度不足(徒長虛弱),或者剛換盆受傷在恢復期。所以要先確認土壤濕度,再看看環境溫度、光照有沒有問題,回想最近澆水和換盆情況才能判斷。

-

問:圓葉刺軸櫚需要曬太陽嗎?可以放陽臺嗎?

答: 它需要明亮的光線才能長得好、葉色漂亮健康,但絕對怕夏天的烈日直射!放陽臺是可以的,但關鍵是位置:

- 理想: 北向陽臺、東向陽臺(只有溫和晨光)、或者有遮光網(遮光率50-70%以上) 遮擋的西/南向陽臺(避開中午和下午的烈日)。

- 不行: 沒有任何遮擋、夏天陽光直射的西曬或正南陽臺,半天葉子就可能曬傷焦枯!室內則要找非常明亮的窗邊(散射光充足)。

-

問:聽說圓葉刺軸櫚很難養,是真的嗎?新手適合嗎?

答: 說實話,它不算入門級植物。它的難點在於對穩定高溫(怕冷)、高濕度、明亮散射光這三項要求比較嚴格,而且生長慢、價格相對高,養死了挫折感會比較大。如果新手居住環境:冬天室內溫度穩定在18度以上(寒流來有暖氣)、濕度經常能維持60%-70%以上(或者願意投資加濕器)、家裡有明亮的散射光位置(如東窗邊),而且有耐心、願意觀察學習調整,那可以嘗試看看。如果環境條件達不到,或者喜歡植物長很快有成就感,建議先從更皮實的品種(如蔓綠絨、龜背芋、虎尾蘭)開始累積經驗再挑戰這棵熱帶美人。我自己也是繳了一點學費才慢慢摸透它的脾氣的!🤫